ピロリ菌外来

最近テレビやメディアなどでよく話題になっている「ピロリ菌」。

体に良くないとは聞くけれど、具体的に何が良くなくて、菌に感染するとどうなるのか?

そして、そもそもこのピロリ菌って何者なんでしょうか?

<目次>

3.症状はあるの?

8.実際の除菌例

9.ピロリ菌Q&A

関連ページ ピロリ菌がいないと胃がんにならないの?

1.ピロリ菌ってなに? 何がよくないの?

そもそもピロリ菌って何者なの?

その疑問に簡単に答えると、

「胃の中に寄生している、潰瘍や胃がんの原因になる菌」 という答えになります。

ピロリ菌は4ミクロン(0.004ミリメートル)ほどの小さい菌で、ウレアーゼという酵素をもっており、これにより胃酸を中和し胃の中に住み着きます。

このピロリ菌が住み着くことで、胃の粘膜に持続的な炎症がおこり、萎縮性胃炎という胃炎になり、粘膜がもろくなり胃潰瘍・十二指腸潰瘍になりやすくなったり、胃がんや胃のMALTリンパ腫などのリスクにもなります

(実は逆に、ピロリ菌がいない人はほとんど胃がんになることはないのです! 詳しくは、ピロリ菌外来の4.ピロリ菌と潰瘍の関係 5.ピロリ菌と胃がんの関係をご覧ください。)

また胃の疾患以外にも、血小板減少性紫斑病・鉄欠乏性貧血・慢性蕁麻疹・アルツハイマー型認知症・パーキンソン病といった病気にも関連があることがわかってきており、除菌することで胃がんや胃潰瘍なども含め関連疾患のリスクが減ることが期待され、H23年から保険での除菌も認められました。

当院のピロリ菌外来も保険診療で除菌治療や胃内視鏡(胃カメラ)検査を行っております。

参考文献:日本内科学会雑誌110巻1号p10-18

2.いつ・どこから感染するの?

ピロリ菌は一体いつ胃の中に入ってくるのか?

実はまだはっきりとした感染経路は分かっていません。

ただ、大部分が食べ物や飲み水によって、口から体内に入ると考えられています。

もともとピロリ菌の感染は、胃酸の分泌が弱く胃の免疫が発達していない5歳以下の子供の時に感染してしまうと言われています。胃酸が弱くピロリ菌が生きのびやすいためです。

ですから、ピロリ菌に感染している大人から小さい子どもへの食べ物の口移しには注意が必要です。

逆に大人は胃酸分泌がしっかりとあるため、今まで感染したことのない方が新規で感染したり、除菌した方が新たに感染することは稀です。

また現在の日本では、上下水道の完備など生活環境が整備されており飲料水を飲んでピロリ菌に感染することはまずありません。

ただ途上国の飲料水からピロリ菌が検出された例もあり、日本でも生活環境の整備されてない時代の水にはピロリ菌がいた可能性は0ではなかったと考えられており、

その時代に幼少期を過ごされた方にはピロリ菌の感染率が高くなっており、感染していないか検査を受けてみることが重要です。

3.症状はあるの?

「ピロリ菌って悪い菌って話だから、胃にいると、何か悪い症状が出てしまうのではないか?」

そう思う方も多いと思いますが、実は基本的には症状はないことが多いです。

だから逆にピロリ菌に感染していることに気づかないまま過ごしてしまうのです。

一方で、症状が出る方もいます。

ピロリ菌に感染することで胃の粘膜が傷つけられ胃炎の状態が生じます。この胃炎を「萎縮性胃炎」と呼びます。

そして萎縮性胃炎の状態が長く続くことで、胃酸の分泌機能が低下したり、胃の運動機能が低下したりして、胃もたれ・食欲不振・吐き気などが起こる方が中にはいます。

また稀ではありますが、大人になってからの初感染の場合は急激な胃痛を伴うことがあります。

4.ピロリ菌と潰瘍の関係

胃潰瘍や十二指腸潰瘍の方の90%にピロリ菌感染があり、またピロリ菌を退治することで潰瘍の再発率が大幅に低下することから、ピロリ菌感染が胃潰瘍・十二指腸潰瘍の原因のかなりの部分を占めることがわかっています。

(ただ、潰瘍自体はピロリ菌だけが原因ではなく、痛み止めやアスピリンなどの薬、飲酒や過度のストレスなど、他の要因でもおこることがあります。)

→ → → → →ピロリ菌外来のtopへ

5.ピロリ菌と胃がんってどういう関係?

「胃がん」

名前を聞くだけで、目の前が暗くなるような怖い病気です。

でも実は、胃がんの原因のほとんどはピロリ菌だということがわかっています。

言い換えると、ピロリ菌に感染していない方はほぼ胃がんにはならない、のです。

がんの発生機序の一つに、炎症との関係があります。

先述したようにピロリ菌に感染すると「萎縮性胃炎」という胃の炎症(胃炎)を起こします。

炎症があると活性酸素が多量にできるため遺伝子が傷つき易くなり、傷ついた遺伝子の修復過程でがん細胞が発生してしまうと考えられています。

胃炎がある方すべてが胃がんになるわけでははいですが、萎縮性胃炎の状態が長く続くことで、一部の方に胃がんが発生してくるのです

上の表は、日本で行われたピロリ菌に感染している方と感染していない方の胃がんの発生について10年間にわたり経過を追った研究の結果です。

ピロリ菌に感染していない人には胃がんは発生しませんでしたが、ピロリ菌に感染している人には約3%の割合で胃がんが発生しました。

(ピロリ菌に関連しない胃がんも極々稀にあるため、ピロリ菌に感染していないひとが全く胃がんにならないというわけではありません。)

このように胃がんとピロリ菌と胃がんは密接な関係があります。

では、ピロリ菌の除菌で、胃がんが予防できるのでしょうか?

答えは、“ほぼYes”です。

“ほぼ”という曖昧な回答になったのにはもちろん理由があります。

ピロリ菌を除菌してもがん細胞は倒せないので、除菌前にすでに胃の中に発生していたがん細胞が将来的に大きくなって「胃がん」として現れることがあるからです。

後で詳しく述べますが、ピロリ菌の除菌前には胃内視鏡(胃カメラ)検査を行い胃がんがないかなど状態を確認して行いますが、この時に胃カメラでは認識できないほどの小さながん細胞がすでに発生している可能性があるのです。

1個のがん細胞が10mmに発育するために大体10年程度かかります。このがん細胞が除菌後10年15年先に早期がんとして胃に現れるのです。

(そういう意味では、除菌後も胃カメラを定期的に受けることで、小さな初期の胃がんを見つけることが出来ます。早期の胃がんは胃カメラで完全に治療することが可能なので除菌後の胃カメラも大事になってきます。)

感染してから年月が経ち、炎症が続いている人ほどがん細胞を持っている可能性が出てきますので、感染初期の若い方のほうが、感染して胃炎が長く続いた高齢者の方より予防効果はより高くなります。

なるべく早くピロリ菌を調べ、なるべく早く除菌することが胃がんの予防にとっては重要になってきます。

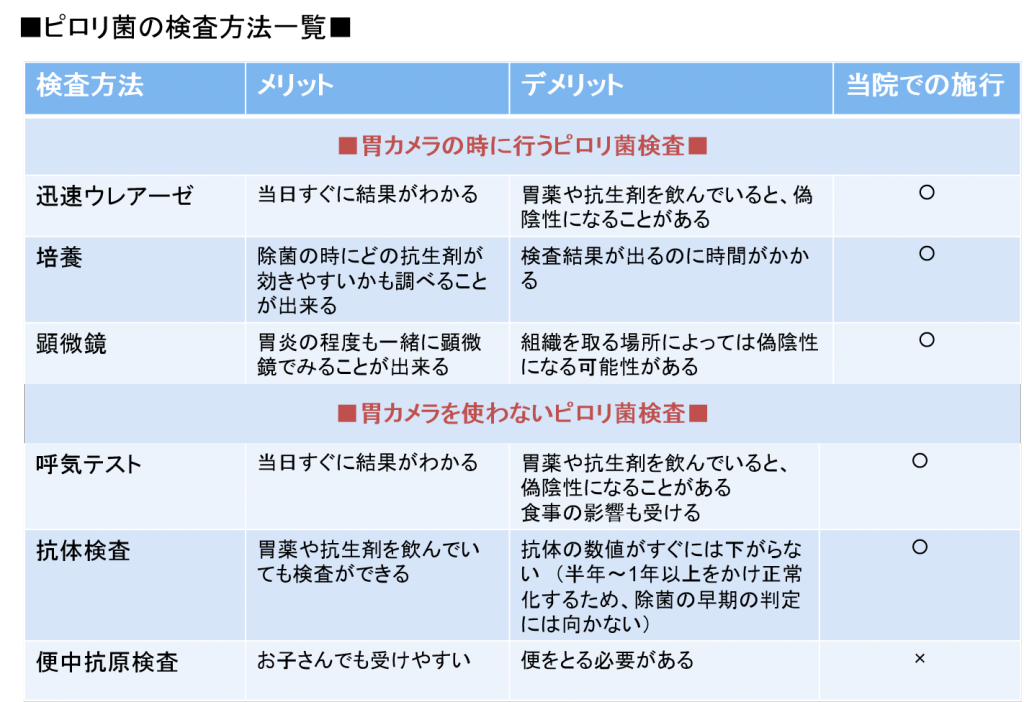

6.ピロリ菌を調べるための検査は?

保険診療でピロリ菌を調べる場合は、まずは胃カメラで萎縮性胃炎や胃潰瘍・胃がんなどがないかを確認し、胃カメラ後(もしくは胃カメラ中)にピロリ菌に感染しているかどうかの検査を行います。

もし胃潰瘍や胃がんなどの病気が見つかれば、まずはそちらの治療を行わなければいけません。

※内視鏡検査を行わない場合、保険診療ではなく自費診療となることがあります。

実際にピロリ菌を調べる検査にはいくつか方法があります。

<胃カメラを利用する検査>

①迅速ウレアーゼ検査

→粘膜を一部採取してピロリ菌のつくるアンモニアの量を調べてピロリ菌がいるかどうかを調べます。

②培養検査

→粘膜の一部を採取して培養してピロリ菌が増えるかどうかを調べます。

③顕微鏡検査

→採取した粘膜を染色して顕微鏡で観察することで菌がいるかどうかを調べます。

<胃カメラを使わない検査>

胃カメラを使わずに外来で簡単に行うことが出来ます。

①呼気テスト

→専用の薬を飲んでもらい、しばらくした後に息を調べてピロリ菌の反応が出るかどうかを調べます。

当日結果がわかります。(1時間前後お時間を頂きます)

②血液・尿検査(抗体反応)

→ピロリ菌に感染していると、体の中に抗体という物質が作られ、この数値を測定することで感染しているかどうかを調べます。

③便中抗原検査

→便中のピロリ菌の反応を調べます。※当院では施行しておりません

いずれの検査も精度は高く1つだけでも判定は可能ですが、組み合わせることでより正確な判定が出来ます。

・検査費用について

検査費用は、それぞれの検査ごとにことなりますが、内服薬の影響を受けたり、結果が出るまでに時間がかかる検査などもあり、患者さんの状況に応じて適切な検査を選択していきます。

ピロリ菌の検査・診察のご相談はこちらからどうぞ。

7.ピロリ菌の治療方法は?

ピロリ菌の除菌療法は、意外と簡単で、

2種類の「抗菌薬(抗生剤)」と「胃酸の分泌を抑える薬(胃薬)」を1日2回・7日間服用するだけです。

ただ、1回目の除菌療法の成功確率は90%前後なので、10人に1人くらいの確率で除菌が失敗してしまいます。

その場合は薬の種類を変え2回目の除菌を行うことが多いですが、1次除菌2次除菌合わせて95%以上の除菌率と言われており、最終的には大多数の方はピロリ菌をやっつけることができます。

※保険適応のある除菌は2回目までですが、当院のピロリ菌外来では自費診療で3次除菌・4次除菌を行うことも可能です。

専門医ならでは経験を活かし色々な薬の組み合わせを行うことで、かなり高い割合で除菌することが出来ます。

また、他院で「ペニシリンアレルギーがあると除菌ができない」と言われたとのことで、ご相談に来られる方もおられますが、実はペニシリンを使用しない除菌方法もあります。

2次除菌まで失敗した方やペニシリンアレルギーの方も除菌の機会は残っていますので、ご希望の方はご相談ください。

関連ページ:

実際の治療例 “ペニシリンアレルギーでピロリ菌除菌ができないと言われた”

・除菌費用について

保険診療の適応は2次除菌までとなります。

・副作用について

大多数の方は、何事もなく除菌治療を終えることができますが、薬を飲む以上、すべての人に副作用が0%とは言えません。

主な副作用には、軟便や下痢があります。ほかに頻度は高くないですが、食べ物の味がおかしいと感じるような味覚異常、肝臓の数値の異常などもありますが、多くの場合は数日でおさまります。

ただ、注意しておいてほしい副作用があり、発熱を伴う下痢や血便・じんましんなどが極々稀に出ることがあります。これらの副作用は放っておくと悪化する可能性があるため、一度来院していただくことを勧めております。

・除菌判定について

除菌できたかどうかは、お薬を飲み終わって薬の影響が体から抜けるのを待って(内服終了しておよそ1か月)、呼気テストで判定を行います。

当院では検査結果は当日わかるので1度の来院で判定を行えます。

※血液検査などでピロリ菌を調べる抗体検査もありますが、抗体の数値が下がるのに半年から1年ほどかかってしまうため早期の除菌判定には向きません。

・除菌後について

「除菌後も定期的な胃カメラ検査が大切!」

ピロリ菌を除菌したからといって、胃がんのリスクが0になるわけではありません。

除菌前にすでに発生していた小さながん細胞が数年先に胃がんとして現れることもあり、しばらくの間は年に1回くらいの胃カメラ検査を受けることが大切です。

胃カメラを受けることで、胃がんを早期の状態で見つけることが出来、そのような早期胃がんは胃カメラで完全に治療することが可能なのです。

また、除菌後に少数の方で胃酸が食道に逆流する逆流性食道炎が起きたとの報告があります。

これはピロリ菌の除菌によって胃が元気になり、それまで低下していた胃酸の分泌が正常に戻ったために一時的に起こると考えられています。

自然軽快する場合が多いですが、胸やけなどの症状がある方は内服治療を行います。

・ピロリ菌の除菌の流れ

8.実際の除菌例

【症状】

以前から週に1-2度の胃痛を繰り返しているとのことで、内視鏡検査(胃カメラ)を希望され来院されました。

【内視鏡検査】

内視鏡では胃潰瘍や胃がんなどの直接的な痛みの原因となる病変はありませんでしたが、萎縮性胃炎というピロリ菌感染による胃炎を認めました。

※萎縮性胃炎についてははこちらをご参照ください。

【治療】

ピロリ菌による萎縮性胃炎があると、慢性的な胃の症状(胃痛・胃もたれ・腹満)などの症状が出ることがあり、まずピロリ菌の除菌治療を行うこととしました。※無症状の方もおられます

<治療内容>

HP菌除菌薬(制酸剤+抗生剤2種) を飲んでいただきました。

【経過】

除菌役を飲み終わってからしばらくすると胃痛を感じる頻度が少し減少し、服用1か月後にピロリ菌の除菌を呼気検査で判定したところ、見事にピロリ菌は除菌できていました。

このころには胃痛を感じる頻度はかなり減ったとのことで、一旦ご自身で経過を見て頂くことにしました。

除菌後1年経過し、内視鏡の再検査に来られた時には、胃痛はほぼ消失しており、快適に暮らしているとのことでした。

内視鏡検査でも胃がんの発生はなく、定期的な胃カメラを続ける方針としいます。

胃痛や張りなどの胃の症状はピロリ菌以外の疾患でも起こることもあるため、必ずしもピロリ菌が原因というわけではありませんが、ピロリ菌がいる方は除菌することで改善するケースも多く、慢性的な胃の症状がある方は一度ピロリ菌を調べてみる必要があると思います。

→ →ピロリ菌外来のtopへ

【症状】

自覚症状は特にありませんが、会社の検診で受けたピロリ菌検査が陽性とのことで来院されました。

【診察】

結果を確認すると、血液検査でピロリ抗体が高値であり、今までピロリ菌の除菌も受けたこともないとのことで、ピロリ菌がいる状態と考えられました。

※ピロリ菌の除菌が完了した方でも血液の抗体反応が陽性となる方がおられます。ですので、除菌歴がある方は血液検査は偽陽性の可能性があり、別の検査でピロリ菌を調べる必要があります。

【検査】

前述のようにピロリ菌の感染があると胃がんのリスクがあるため、まずは胃内視鏡(胃カメラ)胃内視鏡(胃カメラ)を行い胃がんの有無やピロリ菌の感染による胃炎の状態を確認することにしました。

幸いにも胃がんは認めませんでしたが、ピロリ菌感染による萎縮性胃炎を認めました。

【治療】

自覚症状もなく、胃がんも認めませんでしたが、ピロリ菌の感染が持続すると胃炎が広がり胃痛や胃もたれなどの症状が出たり、胃がんのリスクも続くため、除菌治療を行いました。

<治療内容>

HP菌除菌薬(制酸剤+抗生剤2種) を飲んでいただきました。

【経過】

除菌薬服薬終了して、1か月ほど期間をあけ、尿素呼気試験にてピロリ菌の除菌完了を確認しました。

ピロリ菌除菌後も発がんのリスクはすぐには0にはならず、緩やかに低下していくため、しばらくは定期的な胃内視鏡検査を行い状態を見ていく方針としています。

【症状】

1か月ほど前から胃の違和感があり、1週間くらい前から空腹時の胃痛を感じており、ここ数日は痛みが増強し、心配になったとのことで来院されました。

【診察】

空腹時に痛みが増強するとのことから十二指腸潰瘍の可能性を考え、まずは腹部エコーを行い、胃や十二指腸などを観察することとしました。

【検査】

エコー検査では、胆のう・膵臓に異常はなく、十二指腸の壁の肥厚と陥凹を認め、十二指腸潰瘍を疑う所見でした

ご本人に十二指腸潰瘍が疑われることをご説明し、引き続き胃内視鏡(胃カメラ)を行ったところ、実際に十二指腸潰瘍を認め、診断が確定しました。

また、ピロリ菌をチェックすると陽性であり、ピロリ菌による十二指腸潰瘍と診断しました。

【治療】

胃や十二指腸の粘膜は、常に胃酸にさらされていますが、健康な状態では粘膜の防御機能によって胃酸により粘膜が傷つかないようになっています。

ただ、ピロリ菌や痛み止めの薬などによりこの防御機能がうまく機能しなくなり、そこが胃酸にさらされることで、粘膜が傷つきただれてしまい、ついには一部が欠損し潰瘍になってしまいます。

潰瘍自体については、胃酸を抑える制酸剤や、粘膜を保護する粘膜保護剤を使い治療を行います。

また、十二指腸潰瘍の原因となったピロリ菌については、未除菌だと高頻度で潰瘍が再発するため、潰瘍が改善したのちに除菌治療を行うこととしました。

<治療内容>

1.制酸薬

胃酸の分泌過多を抑える薬です。胃酸分泌を抑えることで、胃の粘膜の再生力で潰瘍は治癒していきます。今回はプロトンポンプ阻害薬(PPI)という薬を処方しました。

2.粘膜保護薬

胃の粘膜の防御機能を高め、潰瘍による胃痛を抑え改善をより早めます。

3.食事指導

食事についてはしばらくの間は刺激の少ない粥食や消化のよい和食系のものを召し上がっていくこととしました。

4.ピロリ菌除菌薬

HP菌除菌薬(制酸剤+抗生剤2種)

【経過】

投薬開始し、3日目の再診時には痛みはほぼなくなったとのことでした。食事は通常食に戻し内服を続け、2週間後の再診時もほぼ問題ない状態でした。

潰瘍は改善していると判断し、除菌薬を1週間飲んでもらい、1か月後に再診をして頂き、呼気検査にてピロリ菌の除菌成功を確認しました。

ピロリ菌除菌後も胃がんのリスクがあるため、胃カメラは定期的に行っていく方針としています。

十二指腸潰瘍はみぞおちの辺りの慢性的な痛みがでることが多く、空腹時に増強するのも特徴の一つです。出血を伴う場合は便が黒くなります。

大きな潰瘍は今回のようにエコーでもわかることも多く、最終的に内視鏡検査で確定診断します。

ピロリ菌が関与している場合がほとんどで、再発予防のため除菌まで行うことが重要です。

【症状】

自覚症状はとくにないものの、以前からピロリ菌がいると指摘されていましたが、前医にて「ペニシリンアレルギーがあるため除菌できない」と言われ、未除菌のままになっており当院に相談に来られました

【診察】【検査】

現在もピロリ菌がいるのかどうか調べるために尿素呼気検査を施行すると、高値を示し、現在も感染状態でした。

胃カメラも最後に施行したのが4年ほど前とのことでしたので、胃カメラを施行し、胃がんの有無やピロリ菌の感染による胃炎の状態を確認することにしました。

幸いにも胃がんは認めませんでしたが、ピロリ菌感染による高度の萎縮性胃炎を認めました。

【治療】

今回はペニシリンを使用しない方法でピロリ菌の除菌を行うこととしました。

<治療内容>

HP菌除菌薬(制酸剤+非ペニシリン系抗生剤2種) を飲んでいただきました。

【経過】

除菌薬服薬終了して、1か月ほど期間をあけ、尿素呼気試験にてピロリ菌の除菌完了を確認しました。

通常ピロリ菌の除菌にはペニシリン系の抗生剤を使用するため、ペニシリンアレルギーがあると除菌できないと思われる方が多いですが(実際今回のケースのように医師ですら勘違いしているケースも多々あります)、ペニシリンを使用せずにも除菌はできます!

保険診療でも治療は行えるため、当院ではペニシリンアレルギーの方にも積極的に除菌を行っております。

文責:神谷雄介院長(消化器内科・内視鏡専門医)

9.ピロリ菌Q&A

- Q:親にピロリ菌がいる場合は遺伝しますか?

- Q.ピロリ菌は自然に無くなることはありますか?

- Q:ピロリ菌を除菌すると逆流性食道炎になると聞いたのですが本当ですか?

- Q:大人になってから感染することもありますか?

- Q:除菌した後に再感染することもありますか?

- Q:2回目の除菌も失敗したのですが、除菌できますか?

- Q:ピロリ菌除菌でアスピリンによる消化管出血を抑制できると聞きましたが本当ですか?

Q:親にピロリ菌がいる場合は遺伝しますか?

A:遺伝はしません

ピロリ菌は感染症なので遺伝はしません。

感染経路については、以前は不完全に処理された生活用水に混入したピロリ菌による感染が疑われていましたが、衛生環境がよくなった現在では、ピロリ菌感染者の唾液を介した感染が考えられています。

胃酸の分泌や胃粘膜の免疫能の働きが不十分な幼小児期に成立すると考えられています。この幼小児期の感染経路の大きな要因として、離乳食が開始される生後4~8か月の時期の保護者による「離乳食を噛んで与える行為」が考えられています。

Q.ピロリ菌は自然に無くなることはありますか?

A.ピロリ菌は自然消滅することは稀です。

ただし、肺炎や腸炎などで抗菌薬を内服したときに本人の自覚がないまま除菌されているケースはあります。

Q:ピロリ菌を除菌すると逆流性食道炎になると聞いたのですが本当ですか?

A:一過性に逆流性食道炎が食道炎の出現や増悪が起こることはあります

除菌後に胃酸分泌が増加し「一過性に」酸逆流症状の出現や悪化、あるいは逆流性食道炎の増加が見られることが報告されていますが1),、長期観察した場合も軽症者が大多数で重症化することはほとんどなく、1 年後には GERD 関連の QOLと酸逆流症状は改善するとの研究結果があります2),

ですので、逆流性食道炎は起こっても一過性で重症化せずに長期的には問題とならないため、現在はガイドラインでも逆流性食道炎のリスクがあるからと言ってピロリ菌除菌を躊躇する必要はないかと考えられています。

参考文献:1)Kawanishi M. Development of reflux esophagitis following Helicobacter pylori eradication. J Gastroenterol 2005;40:1024‒1028.

2)Hirata K, Suzuki H, Matsuzaki J, et al. Improvement of reflux symptom related quality of life after Helicobacter pylorieradication therapy. J Clin Biochem Nutr 2013;52:172‒178

Q:大人になってから感染することもありますか?

A:かなり稀ですが起こることもあります。

ピロリ菌は基本的には胃酸の分泌が未成熟で胃の殺菌能力や免疫力がついていない乳幼児期に感染し、その後持続感染することが知られております。

ですので、胃酸の分泌がしっかりとあり免疫もある成人になってからはほとんど感染しませんが、成人においても経口感染し急性胃粘膜傷害(急性胃潰瘍)を発症する急性感染症の報告があります1) 2)。

参考文献:

1)Sugiyama T、Naka H、Yabana T、et al. . Is Helicobacter pylori infection responsible for postendoscopic acute gastric mucosal lesions? Eur J Gastroenterol Hepatol 1992,4:S93-96.

2)福田 容久, 篠崎 香苗, 佐々木 貴英, 他.Helicobacter pyloriの急性感染が疑われた急性胃粘膜病変 6例の臨床経過とH. pylori感染診断の問題点について.日本消化器病学会雑誌2014;111:899-908

Q:除菌した後に再感染することもありますか?

A:かなり稀ですが起こることもあります。

除菌後の再燃を除いた再感染率については0.2%程度とい報告があります1)。

ただ、逆に言うと99.8%は再感染はしないということなので、極めて稀と考えてよいかと思われます。

参考文献:

1)Take S, Mizuno M, Ishiki K,et al. Reinfection rate of Helicobacter pylori after eradication treatment: a long-term prospective study in Japan, Journal of Gastroenterology 2012;47:641-646

Q:2回目の除菌も失敗したのですが、除菌できますか?

A:除菌可能です。

保険適応外にはなりますが、除菌は可能です。当院では6次除菌まで行い除菌を成功した方もおられます。

Q:ピロリ菌除菌でアスピリンによる消化管出血を抑制できると聞きましたが本当ですか?

A:最新の研究では短期間のみの抑制効果があるとの報告があります。

消化管出血の原因となるアスピリン開始時にピロリ菌を除菌することで、2.5年間の間は消化管出血による入院・死亡が65%減ったとの研究結果があります1)

ただし、2.5年経過以降は未除菌群と比較し差はなく、効果は短期間と考えられています。

参考文献:

1)Hawkey C, et al.Helicobacter pylori eradication for primary prevention of peptic ulcer bleeding in older patients prescribed aspirin in primary care (HEAT):Lancet 2022;400:1597-1606

■関連ページ■

・胃がん

・胃潰瘍

・ 逆流性食道炎