実際の治療例 【下腹痛と発熱(大腸憩室炎)】

「寝れば治ると思っていた下腹部の違和感が、翌日には強い痛みと発熱に…」

大腸憩室炎は比較的よく見られる病気ですが、悪化すると腸に穴が開いて緊急手術が必要になる危険性もあります。

今回は、当院で診断・治療を行った50代女性の実例をもとに、大腸憩室炎の症状・診断・治療の流れを専門医がわかりやすく解説します。

👉 症状がある方は早めの受診が大切です。当院ではWEB予約・電話予約を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

📞 お電話でのご予約:03-5940-3833

症例|50代女性「下腹痛と発熱」

【症状】

2日前から左下腹部に違和感が出現。

翌日も違和感は取れず、次第にチクチクとした痛みに変わってきました。

病院受診も検討しましたが日中は予定があるため受診出来ず、夜中になり痛みが強くなり、37度台の微熱も出てきたとのことで、翌朝になって当院を受診。

【診察・検査】

痛みは左下腹部に限局しており、以前の大腸カメラで大腸憩室を指摘されており、大腸憩室炎を疑いました。

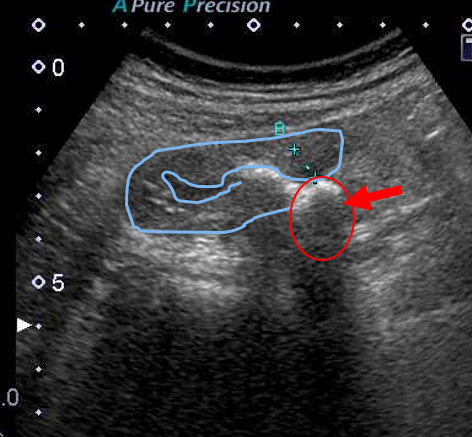

エコーを行うと、痛みの場所に一致してS状結腸の憩室(図:赤部分)と周囲の大腸の壁の肥厚(図:水色部分)が描出されました。

血液検査でも軽度の炎症反応が認められたことから、大腸憩室炎と診断しました。

【大腸憩室炎とは?】

大腸憩室炎とは、大腸の壁にできた小さな袋状のふくらみ(憩室)に便が入り込み、細菌が繁殖することで炎症を起こす病気です。

主な症状は 左下腹部の痛みや発熱 が典型的で、下痢や便秘などの便通異常を伴うこともあります。

軽症であれば外来で抗生剤や食事制限で改善しますが、悪化すると腸に穴が開き(穿孔)、腹膜炎となって緊急手術が必要になるケースもあります。

【治療】

憩室炎は重症の場合は入院することもありますが、今回はエコー所見・血液検査ともに軽症であったので外来で治療を行うこととしました。

①抗生剤

外来にて抗生剤の点滴を行い、内服薬の抗生剤を飲んで頂きました。

②食事制限

腸管を安静にし憩室部分に便による圧がかからないように、お食事は水分やスポーツドリンク、ゼリーやプリンなどの流動食にとどめてもらいました。

また、炎症と戦うための栄養を補うために抗生剤と同時に栄養剤の点滴も行いました。

【経過】

翌日の再診では腹痛はだいぶ改善してきており、血液検査での炎症反応も低下してきていました。

このままの治療方針で憩室炎の改善が見込める状態と判断し、抗生剤の内服で治療を継続。

4日後に再診時には腹痛の症状はすっかりなくなっており、血液検査・エコーの所見とも改善しており、憩室炎の治療は終了となりました。

院長からのコメント

今回の方は比較的早期に受診して頂いたため、幸いにも憩室炎が悪化せずに外来通院で完治することが出来ました。

このように憩室炎は早期に治療を開始することが重要ですので、当院では大腸カメラで憩室を指摘された方や憩室炎の既往がある方には、腹痛や発熱などの症状があるときにはすぐに来院してもらうようにお伝えしております。

ただ、憩室炎は悪化すると穿孔といって腸が破れてしまい腹膜炎という重篤な状態に陥り緊急手術になったりするケースもあるので、炎症が強い場合や腹痛が強い場合には入院して慎重に経過を見る必要があります。

また、再発を繰り返すと大腸が線維化して狭窄(腸が細くなること)を起こし、便の通過障害や慢性的な腹部症状につながることもあります。

予防のポイントとしては、

-

食物繊維をしっかり摂って便通を整える

-

肥満を防ぐ

-

喫煙を控える といった生活習慣が大切です。

まとめ

✅腸憩室炎は下腹痛+発熱で発症することが多い

✅軽症なら外来治療可能、悪化すると入院・手術が必要

✅肥満・喫煙はリスク因子

✅早期受診が完治のカギとなります

症状でお悩みの方はお力になれますので一度ご相談ください。

当院ではWEB予約・電話予約も受け付けております。

大腸憩室炎のよくある質問FAQ

Q;憩室があると言われましたが、必ず憩室炎や出血を起こすのでしょうか?

A:必ず起こすわけではありません。

大腸憩室保有者の出血のリスクは期間とともに増加し、 0.2%/年・3%/5 年・10%/10 年程度と言われています。【1】

また、憩室炎の発症は憩室出血の3倍程度との報告がありますが【2】、憩室の数によっても変わってきます。(憩室の数が多いほど増加します。)

Q:憩室炎を起こすリスクはなんですか?

A:肥満と喫煙がリスクになると言われています

肥満の方は憩室炎の発症リスクが3割ほど高まり、穿孔などの合併症のリスクも2倍になるという報告があります。【3】

また喫煙者の方は重症化・死亡のリスクが高まるというデータもあります。【4】

Q:憩室炎の治療は入院が必要ですか?

A:軽症の場合は外来での食事制限・抗生剤治療が可能です【5】。ただし、発熱を伴う場合や血液検査での炎症反応が高い時などの重症時や悪化時は入院や手術が必要になります。

重症化する前に外来を受診し治療を開始することが重要です。腹部の痛みがある際には早めに医療機関を受診しましょう。

Q:手術になることもありますか?

A:あります。

「憩室穿孔」といって炎症が強くなり腸に穴が開いた場合には緊急手術になることもあります。また、慢性的に炎症を繰り返す方は予防的に手術を検討したり、狭窄を伴う場合などにも手術を検討します【6】

Q:大腸内視鏡は必要ですか?

A:憩室炎の際には逆に悪化させることがあるので、急性期の炎症がある際に基本的には行いません。ただし、炎症が落ち着いた後には大腸内視鏡を行い、憩室の状態を評価することが望ましいと考えます【7】

また下血を起こす憩室出血の場合には止血のため緊急内視鏡を行うこともあります、。

Q:大腸内視鏡は必要ですか?

A:憩室炎の際には逆に悪化させることがあるので、急性期の炎症がある際に基本的には行いません。ただし、炎症が落ち着いた後には大腸内視鏡を行い、憩室の状態を評価することが望ましいと考えます【7】

Q:憩室炎になりやすい方は?

A:以下に当てはまる方は憩室炎のリスクがあります。

・食物繊維の摂取が少ない方:便の流れが滞りやすく憩室にはまり込みやすくなります。。

・肥満の方:憩室が出来やすく、炎症が起こった際にも重症化しやすいです。

・消炎鎮痛剤を使っている方

・喫煙者:憩室炎起こした際に悪化しやすいという報告があります。

また、男性の方が女性よりも頻度は高めです。

Q:憩室炎の時は食事はとれますか?

A:炎症が強い際には絶食となります。

抗生剤を使用しながら、絶食・安静にしてまずは腸管の炎症を鎮静化させます。炎症が落ち着いてきて痛みが引いてきたら徐々に食事を開始します。

まずはゼリーなどの半固形物から開始し、おかゆ・うどんなどの消化しやすい炭水化物、卵や柔らかな魚の煮物などとゆっくりと食事形態をあげていきます。

Q:憩室炎を放置するとどうなりますか?

A:自然治癒することもありますが、悪化すると穿孔(腸に穴が開くこと)や腹膜炎などの重症化してしまい緊急手術や長期入院、場合によっては命に関わることもあります。

また憩室から出血を来す憩室出血の場合も、出血が止まらないと出血性ショック状態となるため、内視鏡で止血をする必要があります。

腹痛や下血がある場合は放置せずに医療機関を受診し適切な診断と治療を受けることが大切です。

Q:憩室は治りますか?また治療期間はどのくらいですか?

A: 治療期間は、軽症であれば外来で3-5日程度で改善することが多いですが、悪化することもありこまめに通院してもらいながら慎重に経過を見ます。

悪化の兆候があった場合は、入院に切り替え1週間~10日くらい治療を行います。前述のように穿孔し手術になった場合は、2週間~1カ月程度の入院のケースもあります。

Q:大腸憩室炎の原因はストレスですか?

A:ストレスは原因にはなりません。

大腸憩室に便がはまり込み細菌が繁殖して炎症を起こすことが大腸憩室炎の原因となります

Q:憩室炎を繰り返すと大腸がんになりますか?

A:がんになることはありません。

Q:憩室炎の前兆はありますか?

A:発症初期にはチクチクするような腹痛や違和感を炎症部分に限局性に感じることが多いです。

最初は軽い痛みが周期的に起こり、だんだん炎症が強くなってくると持続的な強い腹痛となっていきます。

※ただし、初期から鋭く強い痛みが出ることもあります。

医師紹介

神谷雄介(かみや ゆうすけ)院長

📍経歴

国立佐賀大学医学部卒業後、消化器内科・内視鏡内科の道を歩み始め、

消化器・胃腸疾患の患者さんが数多く集まる戸畑共立病院・板橋中央総合病院・平塚胃腸病院にて研鑽を積む。

胃もたれや便通異常といった一般的な症状から、炎症性腸疾患や消化器がん治療まで幅広く診療を行いながら、

内視鏡専門医として年間3000件弱の内視鏡検査、および早期がんの高度な内視鏡治療まで数千件の内視鏡治療を施行。

2016年4月に巣鴨駅前胃腸内科クリニックを開業。

内視鏡検査だけでなく、胃痛・腹痛・胸やけや下痢などの胃腸症状専門外来や、がんの予防・早期発見に力を入れている。

- 日本内科学会認定医

- 日本消化器病学会専門医

- 日本消化器内視鏡学会専門医

🩺 診療にあたっての想い

胃や大腸の病気は、早期発見・早期治療がとても重要です。

「気になるけれど、どこに相談したらよいかわからない」「検査は怖いし、つらそうで不安」

そんな方にも安心して診察や検査を頂けるうような診療を心がけております。お気軽にご相談ください。

アクセス

所在地

〒170-0002

東京都豊島区巣鴨1丁目18-11 十一屋ビル4階

交通

巣鴨駅から徒歩2分、ローソン(1F)の4階巣鴨駅前胃腸内科クリニック

JR巣鴨駅 南口より徒歩3分。詳しい道順はこちら

▶📞お電話での予約・お問い合わせ:03-5940-3833

▶【WEB予約】

参考文献

- Niikura R, Nagata N, Shimbo T, et al. Aliment Pharmacol Ther. 2015;41:888-894.

- Wheat CL, Strate LL. Clin Gastroenterol Hepatol. 2016;14:96-103.

- Hjern F, Wolk A, Håkansson N. Am J Gastroenterol. 2012;107:296-302.

- Rose J, Parina RP, Faiz O, et al. Ann Surg. 2015;262:1046-1053.

- Weizman AV, Nguyen GC. Can J Gastroenterol. 2011;25:385-389.

- Klarenbeek BR, Samuels M, et al. Ann Surg. 2010;251:670-674.

- 日本消化管学会雑誌 Supplement. 2017;1:42-43.

関連ページ

・腹痛外来

文責:巣鴨駅前胃腸内科クリニック院長 神谷雄介

(消化器学会・内視鏡学会専門医)